即刻消失的那一夜

从前每一个新用户发布的第一条状态,都会收到来自创始人叶锡东的点赞,这实际由一个点赞机器人完成。被关停下架后,他开始思考更好的方式。在即刻测试版jellow运行的300多天里,叶锡东没再使用机器人。他仍是一个点赞狂魔,不过是用手动的方式,并因此患上了腱鞘炎。

互联网创业,成功是小概率事件。失败、死亡是最常见的结局。 你可能见过共享单车坟场的照片,偌大的空地堆满了五颜六色的废弃钢筋。过去10年移动互联网浪潮中,有无数APP悄声无息地消失,其logo在用户记忆中慢慢褪去颜色。如果将它们堆叠起来,那场面可能比共享单车坟场更加残酷。 这差一点就成了即刻的命运。 这是一款上线于2015年的产品,以订阅推送起家,后转型社区,过往投资方有真格、BAI、红杉、腾讯。2019年的即刻,每天最多有200万用户,在“喵星人日常”圈子里看猫,他们在“一起做投资人”圈子里分享对互联网的观察,在“你不知道的行业内幕”里吐槽公司,甚至把这里当做日记、树洞。

你可以在这里看到早期豆瓣、B站的影子,用户有同样旺盛的表达欲,产品有同样高度的包容感。

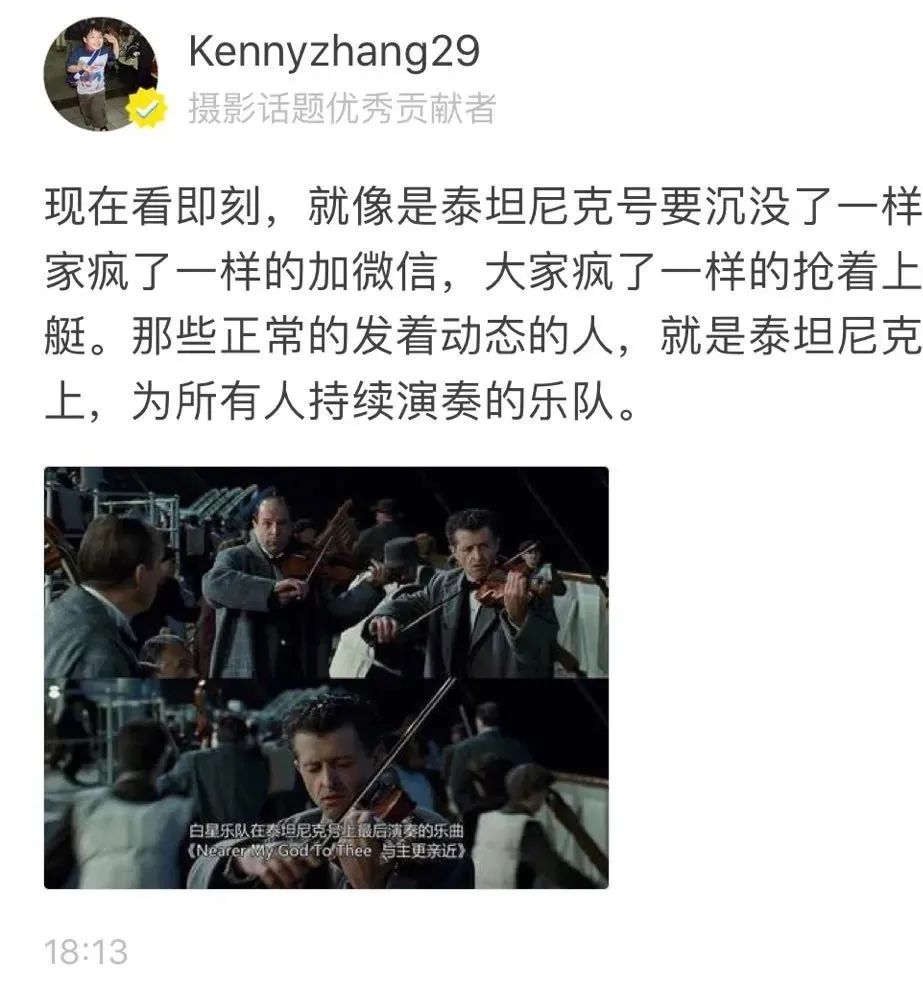

有人说,这是中文互联网里最有归属感的社区之一。很多人在朋友圈保持沉默,但在即刻上可以连发10条状态,你不会因此担心收到不友好的评判。 人们称彼此为“即友”,只要你是即友,即使线下初见,也会互生一种莫名的默契和亲切。同时,即友见面还有一种神秘的会面仪式,就是将ID照片掏出来合影发状态,这被称为“面即”。 故事直到2019年7月戛然而止,即刻被关闭服务器,从所有软件商店下架。 那真是一场仓促的告别。有即友回忆,彼时就像是一艘游艇突然触礁。所有的记录、回忆和友谊都将随之沉底。倾覆在即,人们在最后一刻开始加微信、拉群,试图将即友打捞上救生艇,尽可能与更少的朋友走散。 但在互联网这片广阔海域,一艘小船的倾覆并不会惊起多大风浪,败走的故事在这里随处可见。互联网史告诉我们,竞争不会容纳空白,很快就会有另一艘一模一样的船出现,去承载散落的游客,从即刻搁浅的地方重新出发。 然而预言并没有成真。

业内都明白社区的价值,但这个日活高峰200万的产品,即使消失近一年时间内,也没有出现任何替代品。

即刻投资人、BAI董事总经理汪天凡这样评价:“衡量产品无非几个维度:常见的有转换成本、网络效应,其实还有无形资产——这是即刻拥有,但多数产品没有的东西。”无形资产,就是一个产品如果不见了,用户会觉得好像生活里缺失了一块,产品回来了,用户会奔走相告。 包括即刻创始人、投资人在内,几乎所有人都以为,被关停是即刻的终局——互联网历史上,被关掉服务器后还能起死回生的几乎没有。 而此时,在被关停近1年后,即刻回来了。

暴雨将至

多数人记得2019年7月12日,因为那是上海2019年雨下得最大的一天。从下午四点开始,天就突然黑了,以上海虹桥为目的地的数百架飞机,响起了晚点预警,上海的狂风和乌云没给它们太多起飞的机会。 即刻创始人、CEO叶锡东去吧台冲了一杯咖啡,这本是平常的一天。咖啡台所在位置,是即刻的休闲区,有半个篮球场那么大,在创业公司里实属罕见,咖啡机、游戏机、台球桌一应俱全。公司养了4只猫、2条狗,它们会来这里躺平、睡觉。 上午他将公司COO林航送去北京开会。此刻叶锡东正在窗边坐下想问题。在投资人眼里,200万日活只是第一关,下一步要突破的是500万。上线仅两周的“Story”功能,极大提升了用户发布量和互动量,看起来很有希望。

窗外已是乌云密布。 突然一个电话响起,叶锡东思路被打断。“不知怎么,就是觉得预感不好。”接起电话,是阿里云,一个温柔的女声告诉他,“您的网站服务器将被关闭。” 叶锡东没来得及去问为什么。“关停”,这个词在他脑海中凝固,带着崩塌的声响。 紧接着是林航打来的电话,电话里说,即刻被要求关服(关闭服务器)、下架、整改。林航买了从北京到上海的航班,暴雨快要倾盆而出,堵塞滞留的飞机越来越多。林航不知道什么时候能回去,也不知道关服背后意味着什么,但他想,今晚一定要和团队在一起。 服务器关闭,意味着房子塌了,社区和用户将一起消失。包括小红书、快手在内的很多产品被下架处理过,他们又获得了新的开始,且越做越好。但关服处理的少,几乎没有能回归的先例。 没有慌乱、无助和崩溃,叶锡东说,他能感受到的只有手心出汗。叶锡东娃娃脸,普通话不流利,经常开些傻傻的玩笑。合伙人会评价他为“幼稚的直男”——似乎他的人生里没有更多的烦恼。

“在真正的打击面前,我看起来反而是淡定的。因为我一直希望,有好消息的时候我是最悲观的那个,有坏消息的时候,我是最乐观的那个。” 内心的疑虑还没有整理好,叶锡东必须压住所有的情绪,开始解一家创业公司所能面临最难的题。 此时,服务器开始以省市和区域为单位,依次关闭。

叶锡东召集了团队。就在一个小时以前他喝咖啡的休闲区,面对100多双眼睛,他希望最坏最真实的消息是他告诉团队的:“即刻可能回不来了。”

他说。当场,一个做运营的男生开始放声大哭。 尽管后来,叶锡东说自己当时无比淡定,但不止一位在场员工告诉记者,他手在抖,一字一顿满是哭腔。 一切来得那么快。登上回上海的飞机前,林航本想发一条状态,表达对即友的热爱。

临时接了一个几分钟的电话后,即刻已经显示无服务。他就这样错过了最后的告别。 “脑子里第一反应,就是要留下更多用户,让大家不要走散。”一位即刻员工说。 他们开始执行“即刻流浪计划”,向活跃度最高的话题圈子里推送微信号,加好友、拉群。

即刻被关停当天,一个用户发布的最后一条动态

窗外奔腾的暴雨,就像涌入即刻小镇的洪水,他们是站在危桥上的救生员,能捞一个是一个。服务器是按地区依次关停的。最后一刻,涌出最多的内容是用户发出的微信号,他们似乎不止在与时间赛跑。

无论是离开还是在职的即刻员工,对即刻的回忆可能不尽相同,但在即刻被关停的那个夜里,他们的感受都统一了起来。 即刻办公室里有一个大屏,点点星火般记录着各个区域的用户活跃。叶锡东直直盯着这块大屏,看着用户活跃区域一块又一块暗淡下去,直到大屏完全陷入灰色。 “仿佛灭霸打了响指”,他说。

五角场往事

2019年7月13日,被关停第二天上午十点半,叶锡东家门口传来猛烈的敲击声。 门外是一位投资人。从天亮开始,没人能打通叶锡东的电话。于是一位投资人坐上最早飞往上海的航班,赶到了叶锡东家门口。门打开后,他看到了睡眼惺忪的叶锡东。 一点多才回家的叶锡东睡了一个好觉,他就这样消化了“人生中最沉痛的打击”。

“我这个人就是这样,小时候班主任经常给家长说,你家这小孩,痛不过一天。” 其实,他心里还有个想法,彼时不敢对外界说——他甚至认为被关停也可以变成一件好事。 因为那时候,即刻已经走入了他眼里最差的时刻。

“就像站在一个小土坡上,如果你没找到飞上另一座山的办法,那随便迈一步,都是在走下坡路。”叶锡东说。 用户注册数据、活跃度在涨,可以归因花了很多钱做投放;品牌知名度在涨,可以归因冠名了一些影视综艺;公司在扩充团队、制定规章制度,也可以归因融了资、要成为C轮公司的模样。

但真正能落在产品本身带来的增长有多少呢?公司近200人都扑在一个百万日活的小产品上修修补补,没人能真正回答这个问题。唯一明白的是,即刻还只是在小圈用户中“自嗨”,没有破圈,也还没有足够破圈的产品刺激点。一个百万日活规模的产品,还不足以称作互联网秩序中的破局者。 “即刻被关停,作为投资人我内心没有太多波澜。因为从投资角度看,如果一个产品保持200万日活不增长的话,其实也和死了没什么区别。对于即刻产品的思考,我始终往未来看。”汪天凡告诉记者。

叶锡东当时有意识到,即刻的第一火箭天花板就是日活200万用户,以至于后来的投放用户并不契合,但掉头并没有期望的那样干脆。 最悲观的情况或许是,除了用户的惋惜,即刻的突然消失并不能给整个互联网发展历史留下什么。 2019年中旬的即刻,已陷入创业产品公司最容易陷入的窘境中:不知道怎么前进,也不知道怎么放弃——他在学习从一个产品大管家,变成一个公司的CEO,同时,他要带领团队学习如何组织化运作,但不丢失创业最初的内核。 事实上,多数即刻员工是从用户转化而来的——即刻本是一款因为热爱而聚集的产品团队。

2015年,叶锡东和他几个朋友从谷歌辞职回国,和五个他认为非常适合一起创业的工程师大牛一起创业。他们从第一天起,就想做最酷的用户产品。叶锡东从家里拿了200万启动资金,在五角场租了个小房间,对面是洗脚房、旁边是理发店。起点是那么简陋。 连几个月后,真格基金徐小平见到叶锡东,问他出让多少股份时,他还不知道天使轮应该报多大比例,“当场掏出手机Google了一下”。 2016年即刻去苏州团建,为了消磨两小时的车程,一位后端工程师开发了一个插件“撤回尾巴”:在微信上撤回一条消息时,显示会自动变成“xx撤回了一条消息,并亲了你一下”。

他将这个工具推到了即刻产品里,结果突然火了,短时间里积累了几千万的阅览量,连续两天占据微博热搜榜第一名。 随之而来的是服务器不断的崩溃。有人立马叫醒了车上的工程师,大家从包里掏出电脑,加入这场开发微信插件游戏。“那种感觉真的很爽,只有小团队能有这样的响应速度,而且不管当时身处什么环境”,叶锡东说,这个工具最后有一亿多的阅览量,但不能为社区带来转化,所以在大公司,可能没有立项的机会。

他们可能并没有从中得到太多好处,但这种任性的方式维护了团队的热情。或许之前几年,即刻被某种随性的创意带领,比如每年推出的《南北大战》社区游戏。这款社区游戏的对战方,是用户中的南方人和北方人。

第一年是一起玩在线多人俄罗斯方块,第二年是在线比手速。 当它的发展挣脱了创意所能支配的速度时,规则、制度上场了。 即刻正变成它“想象中”的大公司:要开会、写OKR、做PPT汇报,建立机制、形成共识。

无数互联网组织管理理论开始提醒他们,组织力是第一发展力,要从散兵向正规军靠拢。

这反过来让即刻失去了方向,沉浸在很多产品无用的细节里。 大公司化的好处还没有到来,问题就已经逼近。叶锡东说自己讨厌开会,但那时候会怎么也开不完。从2019年上半年开始,就有不少员工找到叶锡东——老员工说,感觉即刻正变得越来越不酷了。新员工说,如果即刻和大公司一样,那我为什么要过来。

直到关停事件,大家意识到:这家公司没有服务器关停的备用方案。以至于关停第二天,员工们回公司加班时,连电梯二维码都刷不了——因为公司内部管理系统,和产品绑在同一个服务器上。

也因为关停,他们触摸到了产品创业的真实面目。之前,即刻没有为与监管部门打交道做准备,但这事实上是社区社交创业产品的必修课。 叶锡东告诉记者,“社区内容管理能力不足”,是即刻被关服、下架的原因之一。

之前,审核大部分依赖机器和算法来拦截,但是这些技术能力相对滞后。之后,即刻在宁波搭建了上百人的审核团队,在经历了漫长的整改工作后,即刻正在走向适合它的成熟。

做回海盗

叶锡东曾经在一次产品改版的时候,在即刻里发了一条动态,“就算自掏腰包,也会把即刻做下去。” 优渥环境和聪明头脑,让叶锡东习惯了顺遂,这本不是一个创业者的优势。但在前所未有的困境中,这反而给了他一种做自己、带公司做自己的力量。这正是一家向往原始的、随性的产品公司,在被复杂环境勒住脖子时,最需要的信心。

“那是我入职两年以来,第一次意识到他不再是一个产品大管家,而是CEO。”

一位即刻员工说。叶锡东告诉所有员工,公司不裁员、不降薪,但理解、支持选择离职的人;同时,希望团队当即分组方向尝试新产品。

接下来的周末,以及之后的每一天,即刻团队都没有停下忙碌的节奏。到2020年6月10日,即刻重新上架时,公司已经孵化出了6个产品,中文播客产品小宇宙、约会社交产品橙、COMEET面即、好物分享社区即士多、社交打卡工具Pingpal、电商返利平台快鸟。

更让股东意外的是,2020年1月上线的一个QQ小程序,已经有了1800万激活用户,它给这家公司带来了不少收入。 小宇宙是用户增长速度最快的产品。

一些用户说,能在这里找到最想听的播客;一些播客创作者说,能在这里看到最契合的听众给出评论。发布两个月不到,这里已经积累了十几万每周收听30分钟以上的核心用户。 还有一个意料之外的惊喜。关停不仅没有给竞争对手复制、赶超的机会,也没有瓦解整个团队。

在被关停了333天内,只有极少数员工选择了离开即刻。 一位社交产品的前员工告诉记者,在即刻下架后,其兴趣话题社区曾考虑过做拉新和运营,但“当时并没有抱太大期待,因为即刻就是即刻”。

被关停不到一周,即刻上线了测试版替代软件jellow,运营一个个拉用户,留住几万核心内容生产者。

内部称这个软件为“避难所”。此时,即刻APP成为了手机桌面上残缺的摆件。不到一周,叶锡东选择将它删除。 如果说创始人决定公司气质,那现在的即刻,大概是叶锡东回到了最初的样子。 公司里有一间会议室叫“小黑屋”,墙上写满了公司黑话。最早是叶锡东和一群同事开启了这个先河。

这是每个同事都可以突发奇想编辑的墙,大家把社区黑话、员工老梗都写了上去。以至于这面墙越写越丰富,新人入职可以站在墙前面“引经据典”几个小时。

叶锡东说他印象最深刻的,是某次黑客马拉松时,一个工程师在做demo时说的话:这是创造者的特权。这成为公司的沟通语言——在工程师自己加需求写功能的时,常常被拿出来说服其他人。 他又开始在公司群里开一些幼稚的玩笑。同事们还专门拉出了很多个小群,有的只能骂脏话,有的只能说英语。

在空前的凝聚力中,即刻正一步步重回“海盗”文化。 叶锡东说自己最深刻的反思是,当你是一个海盗的时候,不要去做海军。“在一个小团队建立所谓规则、制度,最大的作用其实是帮CEO消除自己的焦虑和控制欲。”

这里没有所谓的方法论、体系战术,连互联网大厂惯用的A/B test都不被推崇,因为这被理解为短期、片面的产品决策工具——叶锡东说,A/B test只能做模型的小优化,但找不到大的绝对的增长点,所以除了推荐系统里的参数,即刻的很多产品决策希望尽量远离A/B test。 叶锡东跟投资人沟通的时候。他形容自己已经“躺在地上”了——他表示,即使即刻回归,很长一段时间内,用户日活最多保持几十万水平。

投资人也说,除非即刻突破日活大关,至少在很长一段时间内,公司很难再融一轮资——频繁推出的新产品可能让大家忘了,即刻已经是一家融资到C+轮的公司。 这意味着相比现在停掉业务、卖掉团队,让即刻回归是代价更高、短期内收获更少的决定。 如果即刻最终失败了,你也可以归因于他们过于乐观、自信。

如果它成功了,那证明有人能去叛逆、能对主流打法祛魅,本身就有其存在的价值。

城门打开

五角场是上海最有朝气的街区之一,这里距离市中心喧闹更远,距离大学城更近,大厦林立与破楼瓦舍并存,街上行走的,是对上海最崭新的一批人和上海最老的居民。这里预示着新老机会的交替。

多数想做社区的人,都会将社区比喻成一座城市,希望在此,能集合不同圈层的人,利用算法信息流、兴趣话题、文字视频等空间构造方式,让他们选择在同一空间相会,或在平行时空共存。 最好没有人需要为了进入某一个圈层而伪装,也最好所有人都在探索其他圈层中收获快乐。 这是即刻在五角场的第5年,然而时间并没有让他们与自己想建立的社区更近一步。关停回归后,用户需要召回,内容需要重新运营,即刻重建工作可能比想象中更加漫长。

决定让即刻回归背后的原因,可能叶锡东自己都没有那么明确的答案。他反复对记者强调,自己来自经商家庭,很现实、很理性,但他所说的话、所做的事,和他身边的团队,都表现出投资人口中“较强的理想主义色彩”。

可能是因为因为一组简单的数据:即刻关停后一段时间里,即刻APP每天都会有近10万的日活,他们有的是误触、有的是肌肉记忆形成的习惯,还有的可能是例行点开看看即刻有没有回来。 即刻管这些用户叫“太阳”。

在即刻废弃的时候,他们并没有选择抛弃它。 还可能是因为一些帮助过即刻的人。比如腾讯公司CEO马化腾,在即刻下架第一时间就找到叶锡东,并问他有什么需要帮助。另一位投资人说道,即刻有种神奇的魔力,能将用户和投资人变得像自己的母亲一样保护它。 叶锡东一直相信产品有价值观,就像它明黄的logo一样。

即刻人均0.7只猫,也可能是拥有最高LGBT员工比例的互联网公司之一。在这里,多数不影响他人的行为都可以被包容,比如带宠物上班、在办公室K歌加班等。

即刻的九号员工橘猫“果果”,正在视察公司开会

一位即刻员工说,他们能发现彼此身上关于真和善的部分,而对美存在极高的包容度。这也是即刻社区中典型用户的特征。 关于价值观选择的产品细节永远没有停止。

从前,每一个新用户发布的第一条状态,都会收到来自叶锡东的点赞。这实际由一个点赞机器人完成。 负责人是一位刚毕业的工程师,平日里不怎么说话,但为了这个功能与叶锡东争执到了深夜——他认为这是不诚实的行为,同时,如果用户发的第一条内容是沮丧、抑郁的,点赞是否意味着你在旁观取笑?

尽管当时,叶锡东用“这是象征进入新城市的欢迎仪式”和“优先考虑善良而非道德”说服了他。但在即刻关停下架后,他也开始静下来思考更好的方式。在即刻测试版jellow运行的300多天里,叶锡东没再使用机器人,他仍是一个点赞狂魔,不过是用手动的方式,也因此患上了腱鞘炎。

后来,他为自己当时的“巧舌如簧”,向那位工程师道了歉,他承认无论是技术、算法还是产品,都应该有更人性化的解决路径。 即刻回归后,一个小时内有十几万用户涌入,社区内一片欢庆。但人们发现私信功能没有了——这也是即刻在关停时期的新思考:“关系的核心是暧昧,要让人与人之间的交流留有更多缓冲。”

之前的私信场景,转向了“story”下的私密聊天,story的主题为其提供了缓冲。“从我们数据来看,私信量并没有减少。”

汪天凡说,即刻回归后,他最期待的就是“Story”功能:“我尝试了一些图文和视频相关的产品投资,在我看来,当时的即刻Story功能,是最接近Snap感觉的,即用相机功能推动社交。” 末了,叶锡东也强调,这些都是即刻的尝试,就像jellow版本期间尝试的取消点赞,大多数都不是成功的。但如即刻圈子、广场精选排布等设计“很多大公司产品照着我们走,反而把自己带坑里了”。

创业让人充满了矛盾,野心和好胜心让你向前,对运气和死亡的敬畏让你退后。即刻刚好卡在一个新的位置——这可能仅是一个存在于即刻这样小产品、小团队的故事。 关停当夜,叶锡东对着公司所有人,将平时讲不出口的愿望一口气也讲了出来:一是,要做让人灵魂颤抖的产品;二是,要让每个同事在上海买得起房。

但在回家路上,叶锡东收到一位同事发来的微信,指责他太过自私:第二个是你以为我们的梦想,不代表我们,但第一个是我们所有人的梦想,不仅是你的。